| <雪面が削剥されたときの模様> (北海道・問寒別)  |

風成雪は

ミリメートルスケールの非常に細かい層構造を持っている。一度形成された風成雪が風によって削剥されると、写真のような

美しい縞模様を雪面に作り出す。 (写真提供:八久保晶弘会員) |

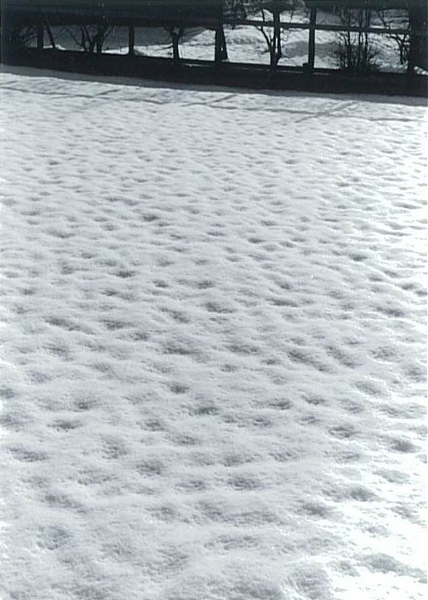

| <雪えくぼ> (北海道・旧北大低温研構内)  |

新雪が積った後に急に気温が上がり、雪が解けると出来易い。各「えくぼ」の下には流下融雪水の水みちがある。 (写真提供:小島賢治会員) |

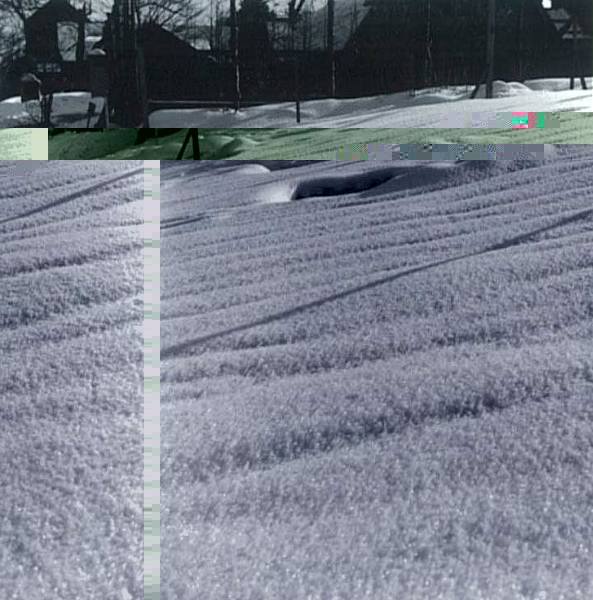

| <斜面の雪の並行な溝> (北海道・旧北大低温研構内)  |

雪えくぼができる時、斜面では表面の新雪層の中に斜面に沿う水みちができて、幾筋もの平行な溝を作る。 (写真提供:小島賢治会員) |

| <ぎざぎざ雪(micro penitent)> (北海道・北大低温研構内)  |

日射が強く、気温は2〜3℃くらい、湿度が低くて雪の蒸発がさかんな時にでき易い。波状ではないが、ささくれ状になることもある。 (写真提供:小島賢治会員) |

| <積雪層構造のアニリン薄片写真> (写真縦方向が約1cm)  |

こしもざらめ雪の層の上にプレート降雪結晶(水平に積もっているため、針のように見える)が堆積し、その上に吹雪による

緻密な風成雪が堆積している。 (写真提供:八久保晶弘会員) |

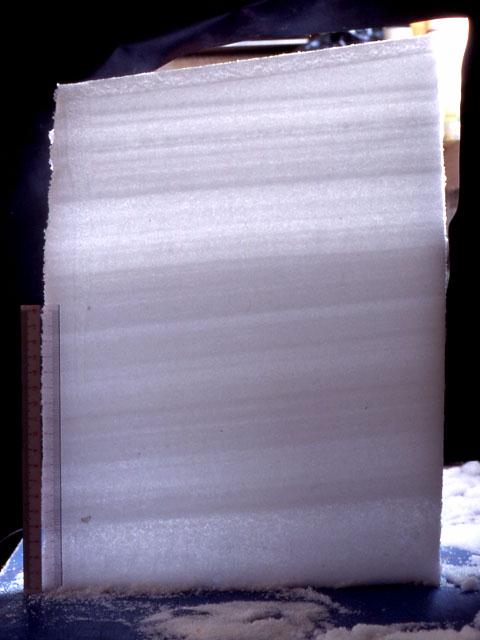

| <積雪表層の透過光写真> (雪面から約30cm程度)  |

積雪をブロックで切り出し、これを1cmほどの厚みに薄くスライスすると、

透過光によって積雪の細かな縞模様をはっきり見ることができる。 (写真提供:八久保晶弘会員) |

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

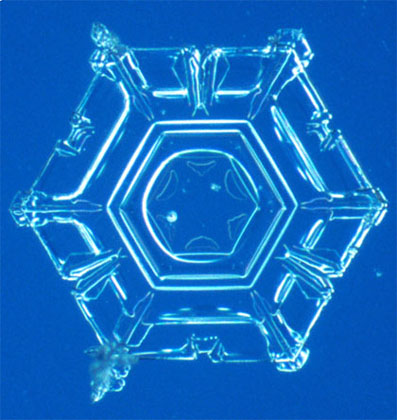

| 大雪山ではしばしばきれいな六花の雪結晶を見ることができます。雪は上空の気 温と水分量を反映して様々な形へと成長します。(1)は角板、(2)は広幅六花、(3)は樹枝状六花と呼ばれる結晶です。中には(4)のように樹枝状六花を2つ組み合わせた十二花が見られることもあります。(写真提供:尾関俊浩会員) | |

<積雪の観察> |

積雪を観察するにはスノーピットと呼ばれるたて穴を掘ります。壁面をき

れいに仕上げインクをスプレーしてバーナーであぶると、雪の層が見えてきます。

この1つ1つが積もってからの雪の層の履歴を表しています。 (写真提供:尾関俊浩会員) |