|

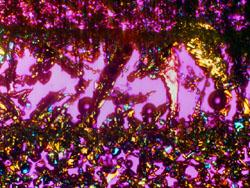

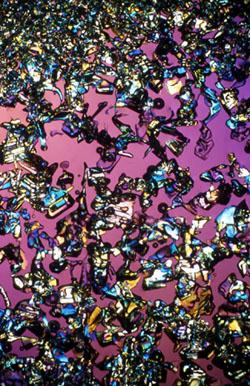

風があるときに降り積もる雪は、結晶が破壊したさまざまな形と大きさの粒子からなるため、

空隙が小さくなり比較的丈夫である。これに対し、風のない条件下で平らな結晶が平行に積み重なると、写真のような弱層が

形成されて雪崩発生の一因となる。 (写真提供:秋田谷英次会員) |

|

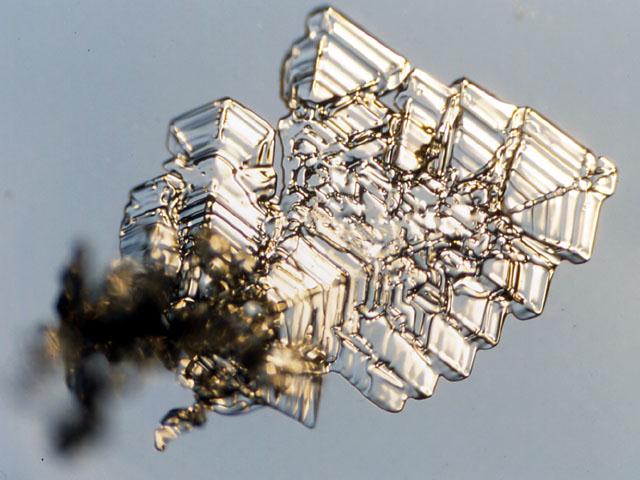

表層雪崩は積雪内部のある層を境にそれより上の積雪が崩落する雪崩である。写真は点または狭い地点から

発生し、その跡が発生地点を頂点とした細長い楔形をしている点発生表層雪崩の一例である。このタイプの雪崩は一般に規模が

小さい場合が多い。 (写真提供:西村浩一会員) |

|

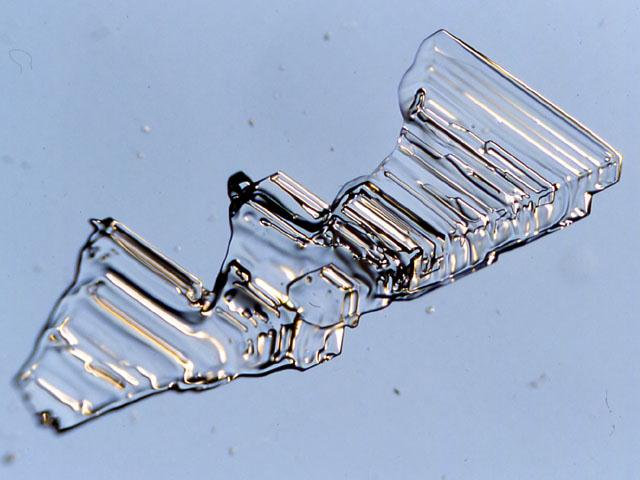

全層雪崩は表面から地表面に至る積雪の全層が崩落する雪崩である。斜面に黒い地肌が現われるため発生の

跡は明瞭である。春先の気温の上昇、激しい降雨などが継続すると、融雪水や雨水の浸透により地面での積雪の滑動(グライド)が

進行し発生に至る場合が多い。 (写真提供:西村浩一会員) |

|

ノルウェーのリグフォーンで人工爆破により発生した煙型雪崩(1993年3月27日)。雪崩の厚さは50m、

幅は200m以上、速度は最大70m/sに達した。走路の下流には雪崩の運動を停止もしくは減速するために造られた高さ15m、幅75mの

ダムが見える。 (写真提供:西村浩一会員) |

| <スキージャンプ台での雪崩実験> | |

|

札幌の宮の森ジャンプ競技場の助走路(アプローチ)に作った幅0.8m、深さ0.3m、長さ70mの走路にそって

最大300kgの雪を流下させた。加速に伴う雪の流動化と雪煙の発生から停止・堆積に至る過程の観測が行われた。 (写真提供:西村浩一会員) |

| <ピンポン球なだれ実験> | |

|

札幌の宮の森ジャンプ競技場を実験斜面として用いた35万個のピンポン球なだれ実験。雪崩を

「粒子の集団が重力により斜面上を空気や底面、それに粒子間で相互作用しながら流れ下る現象」のひとつととらえ、

そのダイナミクスの解明を目的に実施された。 (写真提供:西村浩一会員) |